BI Intelligence最近發布了一份關于美國快餐APP發展分析和預期的報告,稱到2020年美國的移動訂餐平臺將會達到380億美元的規模,占整個快餐業總量的10.7%,每年較前一年的增長率將會達到53%。

BI Intelligence最近發布了一份關于美國快餐APP發展分析和預期的報告,稱到2020年美國的移動訂餐平臺將會達到380億美元的規模,占整個快餐業總量的10.7%,每年較前一年的增長率將會達到53%。這主要歸功于移動商業的發展、快餐企業的APP推廣措施、忠誠度計劃、Grubhub等快餐平臺的推出、以及移動支付習慣的養成和一鍵支付等等。

報告中表明,根據App Anine的數據,2016年上本年美國快餐APP較2014年同期增長35%,說明越來越多的餐飲品牌開始推出自己的APP,利用線上線下兩種購餐方式全方位捕捉消費點。其中,Starbucks和Chick-fil-A領跑APP下載量。

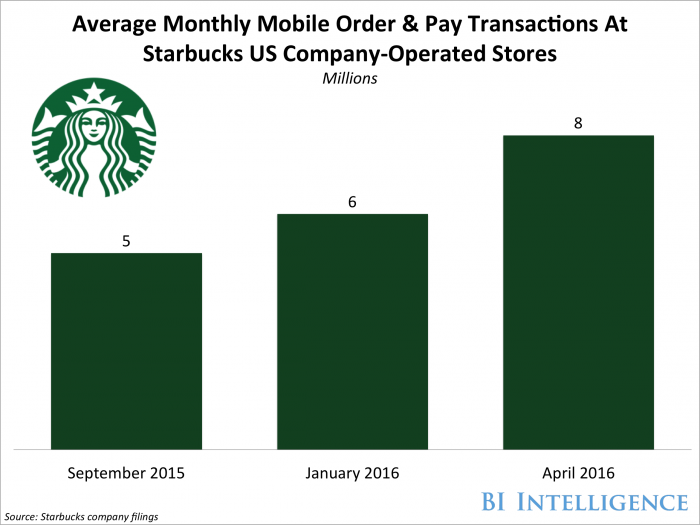

(美國星巴克公司直營店移動APP月交易量。)

從圖中可以看出,2016年4月一個月通過星巴克app完成的交易就達800萬美元。目前,利用移動線上完成交易的星巴克消費者在美國所有的大流量餐飲企業中占10%,較2013年比例有所下降,但是業績仍然一片大好。

回到最初,我們來看一看這只獨樹一幟的賣咖啡巨頭是如何一步一步建立起消費者的app使用習慣的。

賣咖啡的面孔,開銀行的胃口

首先:通過三步走戰略循序漸進養成消費者移動支付習慣:

第一步:2009年,iPhone推出兩年后,星巴克在北美推出了自己的APP,消費者可以通過綁定星享卡、掃描二維碼完成支付。

第二步:2011年,將信用卡和PayPal加入了支付選項,支付變得更便捷。

第三步:2014年12月,推出手機下單—支付—當面取餐的服務;2015年3月,推廣到了全美。

其次,通過實施“忠誠度養成”一攬子計劃,牢牢的將消費者拴在了褲腰帶上。忠誠度計劃以顧客辦理星巴克會員卡“星享卡”開啟,對于每日至少一杯咖啡的北美白領來說,這是非常劃算的。之后,每次消費都會積分,消費一次積累一顆星星,一年積累到30顆星就會提升到金卡標準,而積累了一定的星星就能夠兌換禮物、打折或者免單。

這么看來,這也不過是簡單的會員卡制度,但是正是憑借這種“極簡化操作”和性價比極高的消費體驗,以及一些小心機,比如等級制度帶來的攀比性消費等等,星巴克一步步將消費者握在了手中。

但是,永遠別忘了它無可睥睨的優勢:幾乎遍布北美每個街區、每一座寫字樓的店鋪。目前,星巴克在全球范圍內有21300家門店,并且這個數字還在不斷增加,僅2016年就計劃在中國開500家,打算把綠色的雙尾美人魚布滿全球。

2008年“星享卡”推出,到2014年圣誕在北美賣出了16億張,也就是41%的北美消費者都用星享卡進行消費。在“星享卡”普及的基礎上,消費者也逐漸開始使用更加方便的APP,順理成章的養成了app移動支付習慣。

根據華爾街日報下屬的 S&P Global Market Intelligence 的數據,星享卡目前在美國市場擁有 1200 萬用戶,預存存款總額高達12 億美元。這個數字是什么概念?簡直可是說是一家小型銀行了。要知道美國最大的“非銀行用戶”預付費用借記卡供應商Green Dot才有5.6億美元的存款。

有了這樣體量的餐飲公司,似乎也不再甘于做餐飲公司。在今年3月底的股東大會上,星巴克宣布在今年年末將聯合JP 摩根推出一張預付 Visa卡,允許消費者用印有星巴克logo的儲蓄卡在星巴克以外的場所消費,而消費總額也會積累到星巴克積分里,獲得相應的獎勵。

O2O中美差異

如今這種Online to offline的消費方式在中國并不是新生事物,快餐企業和傳統餐飲業都因此而換發了第二春,其模式主要由兩種:一,嫁接第三方外賣平臺,在中國主要以這種方式為主;建立自主品牌平臺,美國以這種方式為主。

星巴克作為最成功的一家自建平臺,甚至還建立了自己的支付方式“星享卡”。除此之外,Wendy’s、Taco Bell、Pizza Hut、Chipotle等快餐店也都在2015年推出了自己的APP。Taco Bell的app一經推出四個月內下載量就達到了200萬次,點單數比實體店高出了20%。

相比于北美餐飲自建平臺的火爆,中國餐飲自建app就顯得有些力不從心。中國餐飲連鎖機構海底撈和俏江南都曾自建APP,但不久之后就門可羅雀,基本無人運營了。俏江南的app早在2013年年初就推出了,叫“俏江南中國”,之后經過整改以全新的電子商務模式上線,通過app和手機綁定建立會員機制,但是效果甚微。雖然投入巨資,卻反響平平,因為沒有人會愿意單獨下載一家餐廳的APP。

外賣平臺在中國的火爆程度我想就不用多說了,低頭看一看我們的手機,誰的手機里沒有兩三款外賣app,使用的頻率也是相當高的。

那么原因是什么呢,為什么在美國火爆的餐飲自建平臺在中國卻吃不開?也許還要從國情下手。

如果一個app就可以囊括所有的就餐選項,為什么要讓你的手機上堆滿不同的訂餐app呢?“老美”的心理我們似乎不太能理解。那是因為我們不知道,在美國有60%的訂餐都采取了線上下單---到店自取的模式,比如星巴克。這樣一想,將心比心,都到店里了訂不訂的區別大么?要知道,我們訂餐的一大動力就是:懶得下樓。所以,老美這樣訂餐的唯一優勢就剩不用排隊點餐了,或許還得排隊拿餐。

在這里,請用十秒默默的感想我們辛勤的送餐小哥,以及大叔、大媽們。

這樣一來快餐自建app火爆的原因也就能理解了,最大的原因只有一個:多。快餐遍布各個街區,無論在哪里下單都可以很快拿到,不需要為了找一家店輾轉大半個城市。

那么,轉回來說中國,在中國,綜合訂餐平臺出現的早,而且品類齊全,出現初期就利用補貼優惠橫掃市場。此外,從口味上來說,中國人普遍喜歡吃熱乎乎、味道豐富的現做飯菜,而不是“流水線”上生產出來的口味統一的不營養快餐,比起肯德基來說,顯然街對面的“王大媽餃子館”要更受歡迎。而眾多“王大媽餃子館”這樣的中小型餐館就成了外賣app上的常駐嘉賓,送餐更快,送餐費也更低,獲得了附近住戶的青睞。

訂餐+外賣的模式造就了綜合外賣平臺的成功,而且外賣的訂餐模式一般以盒飯和單人量業主為主,很少有人會外賣一桌子飯菜。而像俏江南那樣的大型酒樓,采取的是訂餐+到店的模式,還是那句話,都到店了訂什么餐啊。

而星巴克之所以能在北美吃得開,并且在中國也有一大票固定的消費人群,主要的原因是消費產品的特殊性。對于美國人來說,喝咖啡就和喝水一樣,每天都要喝的,是“剛需”,辦卡能優惠,何樂而不為呢。對于中國人來說,除部分人養成了這樣的習慣之外,很少有什么餐飲產品能夠有如此需求。

此外,支付習慣也是一大重要原因。移動支付在中國已經遍布了城市的每個角落,在美國卻還是屬于早期。根據Emaketer的數據表明,2015年美國移動支付總額為87.1億美元,而中國卻達到了93100億元(約1.44萬億美元),是美國的165倍。2015年,有26.17%的中國人在用移動支付,而北美只有18%。要知道,樓下食堂的大媽也在用拉卡拉掃一掃微信支付呢。

這是因為中國人之前更多的用現金支付,現在轉成用人手一部的手機支付,明顯在方便快捷方面有了很大的提升。而美國人之前普遍刷信用卡,信用體系十分完善,每一個便利店都可以進行消費。相比來說,移動支付也需要刷二維碼,或者是完成選擇、點擊、輸入密碼等等一系列步驟(有沒有人和我一樣覺得第一次輸入地址的時候真的很煩?)。總之,移動支付較信用卡支付并沒有更加便捷。

一種習慣一旦養成就會形成抗體,改變是一件不到萬不得已不會做的事情,特別是不愿嘗鮮的成年人。因此,“處女體驗”極其重要,不僅對移動支付來說是如此,對所有的app來說都是如此。

(本文轉自虎嗅網,作者亞美尼112,文章僅代表作者觀點。微網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,請聯系我們,我們將及時溝通與處理。)

文章編輯:Micronet微網 最好的微商城系統盡在Micronet微網

如需了解更多微商城資訊 可報名申請或撥打全國免費電話400-830-8248

聲明:本網部份文章為轉載文章,在每篇文章底部有說明,文章的觀點和立場僅代表作者個人立場,不代表微網立場,若是文章轉載中有侵范您的權益,請發郵件到 [email protected]或致電13922854199通知刪除,謝謝!

.jpg)

.jpg)